領域横断

文理融合による「薬酒」のベースとしての酒類利用をめぐる研究

【研究概要】

本研究は、酒類に食材を浸漬して造る「薬酒」を題材とし、文献調査と培養細胞による実験を中心に、「薬酒」のベースとしての酒類利用の意義と活用の可能性を問う、文理融合型研究である。

一般に酒類は、健康への負の効果が指摘されがちであるが、広く薬として認知されてきたのが「薬酒」である。江戸時代の料理書や本草書には、現代で言う清酒のほか、焼酎、味醂をベースに食材を浸漬する「薬酒」が散見される。

江戸時代の文献の記述を読み解く【人文学の手法】と、「薬酒」を模した溶液を調製、培養細胞を用いた実験によりその効能を検証する【自然科学の手法】を組み合わせ、過去から未来へと繋がる酒類と健康の関係を追究している。

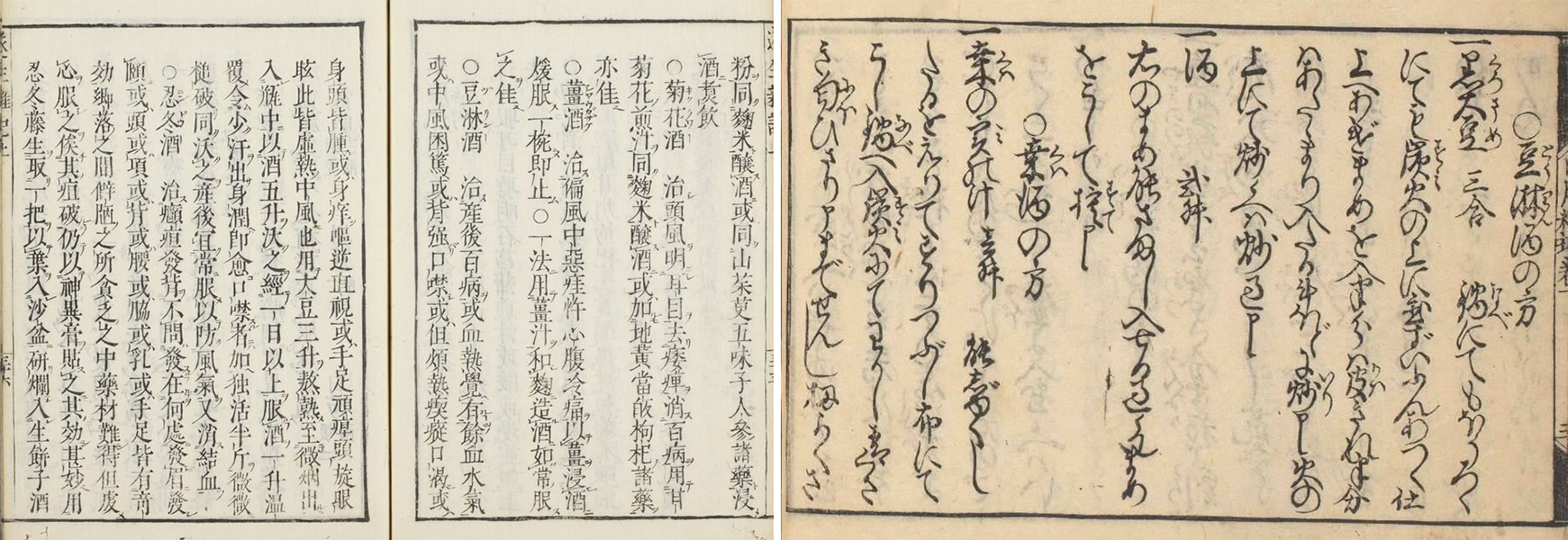

Fig.1 江戸時代の文献に見る「豆淋酒」

Fig.1 江戸時代の文献に見る「豆淋酒」

「豆淋酒」は、現代で言う清酒に黒豆を浸漬して造る「薬酒」。

【写真左】『遂生雑記』(天和2年〔1682〕刊、京都大学附属図書館富士川文庫蔵本)や、

【写真右】『合類日用料理抄』(元禄2年〔1689〕刊、東京学芸大学附属図書館望月文庫蔵本)などに

見える製法や効能を読み解く。

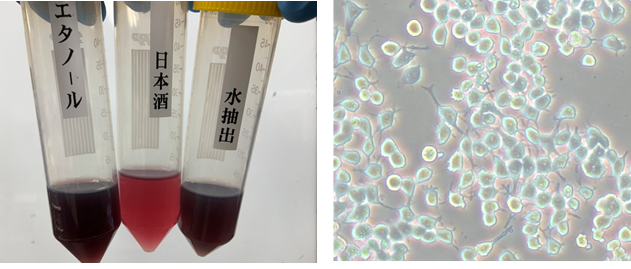

Fig.2 「薬酒」に関する研究の一例(研究チーム撮影)

Fig.2 「薬酒」に関する研究の一例(研究チーム撮影)

【写真左】は「豆淋酒」を模した溶液として、黒豆を3つの溶媒に浸漬して調製したもの。

これらを様々な培養細胞【写真右】に添加して、文献調査により見出された効能の検証を行っている。

【研究リーダー】

| 日本酒学センター 特任助教 | 畑 有紀 |

|---|

【チームメンバー】

| 日本酒学センター/大学院医歯学総合研究科 歯科薬理学分野 助教 | 柿原 嘉人 |

|---|---|

| 日本酒学センター 特任助教 | 佐藤 茉美 |

【主要論文】

| 1)畑有紀・佐藤茉美ほか「近世文献に見える薬酒を通じた清酒の健康効果の検討―「豆淋酒」を例として―」、『和食文化研究』(5)、96-119頁、2022年12月 |

| 2)畑有紀・佐藤茉美「食材を浸漬して造る近世の料理酒・薬酒の基酒(ベース)をめぐる検討―菊酒を例として―」、日本家政学会食文化研究部会第35回研究大会、2023年11月など |